»

bibel

»

Documentos

»

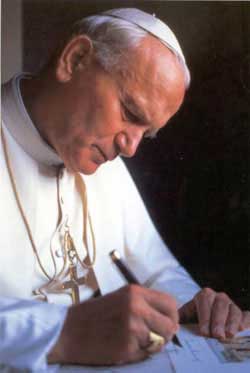

Juan Pablo II

»

Encíclicas de Juan Pablo II

»

Dominum et vivificantem

»

Parte III.- El Espíritu que da la Vida

»

bibel

»

Documentos

»

Juan Pablo II

»

Encíclicas de Juan Pablo II

»

Dominum et vivificantem

»

Parte III.- El Espíritu que da la Vida

3. El Espíritu Santo en el drama interno del hombre: la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne

55. Por desgracia, a través de la historia de la salvación resulta que la cercanía y presencia de Dios en el hombre y en el mundo, aquella admirable condescendencia del Espíritu, encuentra resistencia y oposición en nuestra realidad humana. Desde este punto de vista son muy elocuentes las palabras proféticas del anciano Simeón que «movido por el Espíritu, vino al Templo de Jerusalén para anunciar ante el recién nacido de Belén que éste «está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción».[232] La oposición a Dios, que es Espíritu invisible, nace ya en cierto modo en el terreno de la diversidad radical del mundo respecto a él, esto es, de su «visibilidad» y «materialidad» con relación a él, Espíritu «invisible» y «absoluto»; nace de su esencial e inevitable imperfección respecto a él, ser perfectísimo. Pero la oposición se convierte en drama y rebelión en el terreno ético, por aquel pecado que toma posesión del corazón humano, en el que «la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne».[233] Como ya hemos dicho, el Espíritu debe «convencer al mundo» en lo referente a este pecado.

San Pablo es quien de manera particular mente elocuente describe la tensión y la lucha que turba el corazón humano. Leemos en la Carta a los Gálatas: «Por mi parte os digo: Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como son entre si antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais».[234] Ya en el hombre en cuanto ser compuesto, espiritual y corporal, existe una cierta tensión, tiene lugar una cierta lucha entre el «espíritu» y la «carne». Pero esta lucha pertenece de hecho a la herencia del pecado, del que es una consecuencia y, a la: vez, una confirmación. Forma parte de la experiencia cotidiana. Como escribe el Apóstol: «Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje ... embriaguez, orgías y cosas semejantes». Son los pecados que se podrían llamar «carnales». Pero el Apóstol añade también otros: «odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias».[235] Todo esto son «las obras de la carne».

Pero a estas obras, que son indudablemente malas, Pablo contrapone «el fruto del Espíritu»: «amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí».[236] Por el contexto parece claro que para el Apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal; sino que trata de las obras, —mejor dicho, de las disposiciones estables— virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión (en el primer caso) o bien de resistencia (en el segundo) a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el Apóstol escribe: «Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu».[237] Y en otros pasajes dice: «Los que viven según la carne, desean lo carnal; más los que viven según el Espíritu, lo espiritual»; «mas nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en nosotros».[238] La contraposición que San Pablo establece entre la vida «según el espíritu» y la vida «según la carne», genera una contraposición ulterior: la de la «vida» y la «muerte». «Las tendencias de la carne son muerte; mas las del espíritu, vida y paz»; de aquí su exhortación: «Si vivis según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis».[239]

Por lo cual ésta es una exhortación a vivir en la verdad, esto es, según los imperativos de la recta conciencia y, al mismo tiempo, es una profesión de fe en el Espíritu de la verdad, que da la vida. En efecto, «Aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia»; «Así que ... no somos deudores de la carne para vivir según la carne»; [240] somos mas bien, deudores de Cristo, que en el misterio pascual ha realizado nuestra justificación consiguiéndonos el Espíritu Santo: «¡Hemos sido bien comprados!».[241]

En los textos de San Pablo se superponen —y se compenetran recíprocamente— la dimensión ontológica (la carne y el espíritu), la ética (el bien y el mal) y la pneumatológica (la acción del Espíritu Santo en el orden de la gracia). Sus palabras (especialmente en las Cartas a los Romanos y a los Gálatas) nos permiten conocer y sentir vivamente la fuerza de aquella tensión y lucha que tiene lugar en el hombre entre la apertura a la acción del Espíritu Santo, y la resistencia y oposición a él, a su don salvífico. Los términos o polos contrapuestos son, por parte del hombre, su limitación y pecaminosidad, puntos neurálgicos de su realidad psicológica y ética; y, por parte de Dios, el misterio del don, aquella incesante donación de la vida divina por el Espíritu Santo. ¿De quien será la victoria? De quien haya sabido acoger el don.

56. Por desgracia, la resistencia al Espíritu Santo, que San Pablo subraya en la dimensión interior y subjetiva como tensión, lucha y rebelión que tiene lugar en el corazón humano, encuentra en las diversas épocas históricas y, especialmente, en la época moderna su dimensión externa, concentrándose como contenido de la cultura y de la civilización, como sistema filosófico, como ideología, como programa de acción y formación de los comportamientos humanos. Encuentra su máxima expresión en el materialismo, ya sea en su forma teórica —como sistema de pensamiento—ya sea en su forma práctica —como método de lectura y de valoración de los hechos— y además como programa de conducta correspondiente. El sistema que ha dado el máximo desarrollo y ha llevado a sus extremas consecuencias prácticas esta forma de pensamiento, de ideología y de praxis, es el materialismo dialéctico e histórico, reconocido hoy como núcleo vital del marxismo.

Por principio y de hecho el materialismo excluye radicalmente la presencia y la acción de Dios, que es Espíritu, en el mundo y, sobre todo, en el hombre por la razón fundamental de que no acepta su existencia, al ser un sistema esencial y programáticamente ateo. Es el fenómeno impresionante de nuestro tiempo al que el Concilio Vaticano II ha dedicado algunas páginas significativas: el ateísmo.[242] Aunque no se puede hablar del ateísmo de modo unívoco, ni se le puede reducir exclusivamente a la filosofía materialista dado que existen varias especies de ateísmo y quizás puede decirse que a menudo se usa esta palabra de modo equívoco sin embargo es cierto que un materialismo verdadero y propio entendido como teoría explica la realidad y tomado como principio clave de la acción personal y social, tiene carácter ateo. El horizonte de los valores y de los fines de la praxis, que él delimita, está íntimamente unido a la interpretación de toda la realidad como «materia». Si a veces habla también del «espíritu» y de las «cuestiones del espíritu», por ejemplo en el campo de la cultura o de la moral, lo hace solamente porque considera algunos hechos como derivados (epifenómenos) de la materia, la cual según este sistema es la forma única y exclusiva del ser. De aquí se sigue que, según esta interpretación, la religión puede ser entendida solamente como una especie de «ilusión idealista» que ha de ser combatida con los modos y métodos más oportunos según los lugares y circunstancias históricas, para eliminarlas de la sociedad y del corazón mismo del hombre.

Se puede decir, por tanto, que el materialismo es el desarrollo sistemático y coherente de aquella «resistencia» y oposición denunciados por San Pablo con estas palabras: «La carne tiene apetencias contrarias al espíritu». Este conflicto es, sin embargo, recíproco como lo pone de relieve el Apóstol en la segunda parte de su máxima: «El espíritu tiene apetencias contrarias a la carne». El que quiere vivir según el Espíritu, aceptando y correspondiendo a su acción salvífica, no puede dejar de rechazar las tendencias y pretenciones internas y externas de la «carne», incluso en su expresión ideológica e histórica de «materialismo» antirreligioso. En esta perspectiva tan característica de nuestro tiempo se deben subrayar las «apetencias del espíritu» en los preparativos del gran Jubileo, como llamadas que resuenan en la noche de un nuevo tiempo de adviento, donde al final, como hace dos mil años, «todos verán la salvación de Dios».[243] Esta es una posibilidad y una esperanza que la Iglesia confía a los hombres de hoy. Ella sabe que el encuentro-choque entre las «apetencias contrarias al espíritu» que caracterizan tantos aspectos de la civilización contemporánea, especialmente en algunos de sus ámbitos¾ y las «apetencias contrarias a la carne», con el acercamiento de Dios, con su encarnación, con su comunicación siempre nueva del Espíritu Santo, puede representar en muchos casos un carácter dramático y terminar en nuevas derrotas humanas. Pero ella cree firmemente que, por parte de Dios, existe siempre una comunicación salvífica, una venida salvífica y, si acaso, un salvífico «convencer en lo referente al pecado» por obra del Espíritu.

57. En la contraposición paulina entre el «espíritu» y la «carne» está incluida también la contraposición entre la «vida» y la «muerte». Este es un grave problema sobre el que se debe decir ahora que el materialismo, como sistema de pensamiento en cualquiera de sus versiones, significa la aceptación de la muerte como final definitivo de la existencia humana. Todo lo que es material es corruptible y, por tanto, el cuerpo humano (en cuanto «animal») es mortal. Si el hombre en su esencia es sólo «carne», la muerte es para él una frontera y un término insalvable. Entonces se entiende el que pueda decirse que la vida humana es exclusivamente un «existir para morir».

Es necesario añadir que en el horizonte de la civilización contemporánea —especialmente la más avanzada en sentido técnico—científico– los signos y señales de muerte han llegado a ser particularmente presentes y frecuentes. Baste pensar en la carrera armamentista y en el peligro, a que la misma conlleva, de una autodestrucción nuclear. Por otra parte, se hace cada vez más patente a todos la grave situación de extensas regiones del planeta, marcadas por la indigencia y el hambre que llevan a la muerte. Se trata de problemas que no son sólo económicos, sino también y ante todo éticos. Pero en el horizonte de nuestra época se vislumbran «signos de muerte» aún más sombríos; se ha difundido el uso —que en algunos lugares corre el riesgo de convertirse en institución- de quitar la vida a los seres humanos aún antes de su nacimiento, o también antes de que lleguen a la meta natural de la muerte. Y más aún, a pesar de tan nobles esfuerzos en favor de la paz, se han desencadenado y se dan todavía nuevas guerras que privan de la vida o de la salud a centenares de miles de hombres. Y ¿cómo no recordar los atentados a la vida humana por parte del terrorismo, organizado incluso a escala internacional?

Por desgracia, esto es solamente un esbozo parcial e incompleto del cuadro de muerte que se está perfilando en nuestra época, mientras nos acercamos cada vez más al final del segundo milenio cristiano. Desde el sombrío panorama de la civilización materialista y, en particular, desde aquellos signos de muerte que se multiplican en el marco sociológico-histórico en que se mueve ¿no surge acaso una nueva invocación, más o menos consciente, al Espíritu que da la vida? En cualquier caso, incluso independientemente del grado de esperanza o de desesperación humana, así como de las ilusiones o de los desengaños que se derivan del desarrollo de los sistemas materialistas de pensamiento y de vida, queda la certeza cristiana de que el viento sopla donde quiere, de que nosotros poseemos «las primicias del Espíritu» y que, por tanto, podemos estar también sujetos a los sufrimientos del tiempo que pasa, pero «gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo»,[244] esto es, de nuestro ser humano, corporal y espiritual. Gemimos, sí, pero en una espera llena de indefectible esperanza, porque precisamente a este ser humano se ha acercado Dios, que es Espíritu. «Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne».[245] En el culmen del misterio pascual, el Hijo de Dios, hecho hombre y crucificado por los pecados del mundo, se presentó en medio de sus discípulos después de la resurrección, sopló sobre ellos y dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Este «soplo» permanece para siempre. He aquí que «el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza».[246]

Notas

[232] Lc 2, 27. 34.

[233] Gál 5,17.

[234] Gál 5, 16 s.

[235] Cf. Gál 5, 19-21.

[236] Gal 5, 22 s.

[237] Gál 5, 25.

[238] Cf. Rom 8, 5. 9.

[239] Rm. 8, 6. 13.

[240] Rm 8, 10. 12.

[241] Cf. 1 Cor 6, 20.

[242] Cf. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 19. 20. 21.

[243] Lc 3, 6; cf. Is 40, 5.

[244] Cf. Rom 8, 23.

[245] Rom 8, 3.

[246] Rom 8, 26.

Del director

- Islandia: primer país sin nacimientos Síndrome de Down, el 100% son abortados

- 9 cosas que conviene saber sobre el Miércoles de Ceniza

- Juan Claudio Sanahuja, in memoriam

- Trumpazo: la mayoría de los católicos USA votaron por Trump (7 puntos de diferencia)

- Mons. Chaput recuerda y reitera en su diócesis la necesidad de vivir la castidad a los divorciados que se acerquen a la Confesión y la Eucaristía

- Cardenal Sarah, prefecto para el Culto Divino, sugiere celebrar cara a Dios a partir de Adviento

- Medjugorje: Administrador Apostólico Especial. Por ahora no parece.

- Turbas chavistas vejan y humillan a seminaristas menores