»

bibel

»

Documentos

»

Juan Pablo II

»

Exhortaciones Apostólicas de Juan Pablo II

»

Ecclesia in America

»

bibel

»

Documentos

»

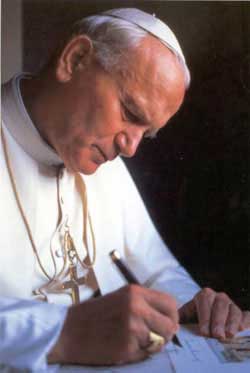

Juan Pablo II

»

Exhortaciones Apostólicas de Juan Pablo II

»

Ecclesia in America

Capítulo III.- Camino de Conversión

«Arrepentíos, pues, y convertíos» (Hch 3, 19)

Urgencia del llamado a la conversión

26. «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1, 15). Estas palabras de Jesús, con las que comenzó su ministerio en Galilea, deben seguir resonando en los oídos de los Obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y fieles laicos de toda América. Tanto la reciente celebración del V Centenario del comienzo de la evangelización de América, como la conmemoración de los 2000 años del Nacimiento de Jesús, el gran Jubileo que nos disponemos a celebrar, son una llamada a profundizar en la propia vocación cristiana. La grandeza del acontecimiento de la Encarnación y la gratitud por el don del primer anuncio del Evangelio en América invitan a responder con prontitud a Cristo con una conversión personal más decidida y, al mismo tiempo, estimulan a una fidelidad evangélica cada vez más generosa. La exhortación de Cristo a convertirse resuena también en la del Apóstol: «Es ya hora de levantaros del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe» (Rm 13, 11). El encuentro con Jesús vivo, mueve a la conversión.

Para hablar de conversión, el Nuevo Testamento utiliza la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. No se trata sólo de un modo distinto de pensar a nivel intelectual, sino de la revisión del propio modo de actuar a la luz de los criterios evangélicos. A este respecto, san Pablo habla de «la fe que actúa por la caridad» (Ga 5, 6). Por ello, la auténtica conversión debe prepararse y cultivarse con la lectura orante de la Sagrada Escritura y la recepción de los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. La conversión conduce a la comunión fraterna, porque ayuda a comprender que Cristo es la cabeza de la Iglesia, su Cuerpo místico; mueve a la solidaridad, porque nos hace conscientes de que lo que hacemos a los demás, especialmente a los más necesitados, se lo hacemos a Cristo. La conversión favorece, por tanto, una vida nueva, en la que no haya separación entre la fe y las obras en la respuesta cotidiana a la universal llamada a la santidad. Superar la división entre fe y vida es indispensable para que se pueda hablar seriamente de conversión. En efecto, cuando existe esta división, el cristianismo es sólo nominal. Para ser verdadero discípulo del Señor, el creyente ha de ser testigo de la propia fe, pues «el testigo no da sólo testimonio con las palabras, sino con su vida».[68] Hemos de tener presentes las palabras de Jesús: «No todo el que me diga: «Señor, Señor», entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial» (Mt 7, 21). La apertura a la voluntad del Padre supone una disponibilidad total, que no excluye ni siquiera la entrega de la propia vida: «El máximo testimonio es el martirio».[69]

Dimensión social de la conversión

27. La conversión no es completa si falta la conciencia de las exigencias de la vida cristiana y no se pone esfuerzo en llevarlas a cabo. A este respecto, los Padres sinodales han señalado que, por desgracia, «existen grandes carencias de orden personal y comunitario con respecto a una conversión más profunda y con respecto a las relaciones entre los ambientes, las instituciones y los grupos en la Iglesia».[70] «Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 20).

La caridad fraterna implica una preocupación por todas las necesidades del prójimo. «Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?» (1 Jn 3, 17). Por ello, convertirse al Evangelio para el Pueblo cristiano que vive en América, significa revisar «todos los ambientes y dimensiones de su vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común».[71] De modo particular convendrá «atender a la creciente conciencia social de la dignidad de cada persona y, por ello, hay que fomentar en la comunidad la solicitud por la obligación de participar en la acción política según el Evangelio».[72] No obstante, será necesario tener presente que la actividad en el ámbito político forma parte de la vocación y acción de los fieles laicos.[73]

A este propósito, sin embargo, es de suma importancia, sobre todo en una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, y distinguir claramente entre las acciones que los fieles, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos, de acuerdo con su conciencia cristiana, y las acciones que realizan en nombre de la Iglesia, en comunión con sus Pastores. «La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana».[74]

Conversión permanente

28. La conversión en esta tierra nunca es una meta plenamente alcanzada: en el camino que el discípulo está llamado a recorrer siguiendo a Jesús, la conversión es un empeño que abarca toda la vida. Por otro lado, mientras estamos en este mundo, nuestro propósito de conversión se ve constantemente amenazado por las tentaciones. Desde el momento en que «nadie puede servir a dos señores» (Mt 6, 24), el cambio de mentalidad (metanoia) consiste en el esfuerzo de asimilar los valores evangélicos que contrasta con las tendencias dominantes en el mundo. Es necesario, pues, renovar constantemente «el encuentro con Jesucristo vivo», camino que, como han señalado los Padres sinodales, «nos conduce a la conversión permanente».[75]

El llamado universal a la conversión adquiere matices particulares para la Iglesia en América, comprometida también en la renovación de la propia fe. Los Padres sinodales han formulado así esta tarea concreta y exigente: «Esta conversión exige especialmente de nosotros Obispos una auténtica identificación con el estilo personal de Jesucristo, que nos lleva a la sencillez, a la pobreza, a la cercanía, a la carencia de ventajas, para que, como Él, sin colocar nuestra confianza en los medios humanos, saquemos, de la fuerza del Espíritu, y de la Palabra, toda la eficacia del Evangelio, permaneciendo primariamente abiertos a aquellos que están sumamente lejanos y excluidos».[76] Para ser Pastores según el corazón de Dios (cf. Jr 3, 15), es indispensable asumir un modo de vivir que nos asemeje a Aquél que dijo de sí mismo: «Yo soy el buen pastor» (Jn 10, 11), y que san Pablo evoca al escribir: «Sed mis imitadores, como lo soy de Cristo» (1 Co 11, 1).

Guiados por el Espíritu Santo hacia nuevo estilo de vida

29. La propuesta de un nuevo estilo de vida no es sólo para los Pastores, sino más bien para todos los cristianos que viven en América. A todos se les pide que profundicen y asuman la auténtica espiritualidad cristiana. «En efecto, espiritualidad es un estilo o forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual es «la vida en Cristo» y «en el Espíritu», que se acepta por la fe, se expresa por el amor y, en esperanza, es conducida a la vida dentro de la comunidad eclesial».[77] En este sentido, por espiritualidad, que es la meta a la que conduce la conversión, se entiende no «una parte de la vida, sino la vida toda guiada por el Espíritu Santo».[78] Entre los elementos de espiritualidad que todo cristiano tiene que hacer suyos sobresale la oración. Ésta lo «conducirá poco a poco a adquirir una mirada contemplativa de la realidad, que le permitirá reconocer a Dios siempre y en todas las cosas; contemplarlo en todas las personas; buscar su voluntad en los acontecimientos».[79]

La oración tanto personal como litúrgica es un deber de todo cristiano. «Jesucristo, evangelio del Padre, nos advierte que sin Él no podemos hacer nada (cf. Jn 15, 5). Él mismo en los momentos decisivos de su vida, antes de actuar, se retiraba a un lugar solitario para entregarse a la oración y la contemplación, y pidió a los Apóstoles que hicieran lo mismo».[80] A sus discípulos, sin excepción, el Señor recuerda: «Entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto» (Mt 6, 6). Esta vida intensa de oración debe adaptarse a la capacidad y condición de cada cristiano, de modo que en las diversas situaciones de su vida pueda volver siempre «a la fuente de su encuentro con Jesucristo para beber el único Espíritu (1 Co 12, 13)».[81] En este sentido, la dimensión contemplativa no es un privilegio de unos cuantos en la Iglesia; al contrario, en las parroquias, en las comunidades y en los movimientos se ha de promover una espiritualidad abierta y orientada a la contemplación de las verdades fundamentales de la fe: los misterios de la Trinidad, de la Encarnación del Verbo, de la Redención de los hombres, y las otras grandes obras salvíficas de Dios.[82]

Los hombres y mujeres dedicados exclusivamente a la contemplación tienen una misión fundamental en la Iglesia que está en América. Ellos son, según expresión del Concilio Vaticano II, «honor de la Iglesia y hontanar de gracias celestes».[83] Por ello, los monasterios, diseminados a lo largo y ancho del Continente, han de ser «objeto de peculiar amor por parte de los Pastores, los cuales estén plenamente persuadidos de que las almas entregadas a la vida contemplativa obtienen gracia abundante por la oración, la penitencia y la contemplación, a las que consagran su vida. Los contemplativos deben ser conscientes de que están integrados en la misión de la Iglesia en el tiempo presente y que, con el testimonio de la propia vida, cooperan al bien espiritual de los fieles, ayudando así para que busquen el rostro de Dios en la vida diaria».[84]

La espiritualidad cristiana se alimenta ante todo de una vida sacramental asidua, por ser los Sacramentos raíz y fuente inagotable de la gracia de Dios, necesaria para sostener al creyente en su peregrinación terrena. Esta vida ha de estar integrada con los valores de su piedad popular, los cuales a su vez se verán enriquecidos por la práctica sacramental y libres del peligro de degenerar en mera rutina. Por otra parte, la espiritualidad no se contrapone a la dimensión social del compromiso cristiano. Al contrario, el creyente, a través de un camino de oración, se hace más consciente de las exigencias del Evangelio y de sus obligaciones con los hermanos, alcanzando la fuerza de la gracia indispensable para perseverar en el bien. Para madurar espiritualmente, el cristiano debe recurrir al consejo de los ministros sagrados o de otras personas expertas en este campo mediante la dirección espiritual, práctica tradicionalmente presente en la Iglesia. Los Padres sinodales han creído necesario recomendar a los sacerdotes este ministerio de tanta importancia.[85]

Vocación universal a la santidad

30. «Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo» (Lv 19, 2). La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para América ha querido recordar con vigor a todos los cristianos la importancia de la doctrina de la vocación universal a la santidad en la Iglesia.[86] Se trata de uno de los puntos centrales de la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II.[87] La santidad es la meta del camino de conversión, pues ésta «no es fin en sí misma, sino proceso hacia Dios, que es santo. Ser santos es imitar a Dios y glorificar su nombre en las obras que realizamos en nuestra vida (cf. Mt 5, 16)».[88] En el camino de la santidad Jesucristo es el punto de referencia y el modelo a imitar: Él es «el Santo de Dios y fue reconocido como tal (cf. Mc 1, 24). Él mismo nos enseña que el corazón de la santidad es el amor, que conduce incluso a dar la vida por los otros (cf. Jn 15, 13). Por ello, imitar la santidad de Dios, tal y como se ha manifestado en Jesucristo, su Hijo, no es otra cosa que prolongar su amor en la historia, especialmente con respecto a los pobres, enfermos e indigentes (cf. Lc 10, 25ss)».[89]

Jesús, el único camino para la santidad

31. «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6). Con estas palabras Jesús se presenta como el único camino que conduce a la santidad. Pero el conocimiento concreto de este itinerario se obtiene principalmente mediante la Palabra de Dios que la Iglesia anuncia con su predicación. Por ello, la Iglesia en América «debe conceder una gran prioridad a la reflexión orante sobre la Sagrada Escritura, realizada por todos los fieles».[90] Esta lectura de la Biblia, acompañada de la oración, se conoce en la tradición de la Iglesia con el nombre de Lectio divina, práctica que se ha de fomentar entre todos los cristianos. Para los presbíteros, debe constituir un elemento fundamental en la preparación de sus homilías, especialmente las dominicales.[91]

Penitencia y reconciliación

32. La conversión (metanoia), a la que cada ser humano está llamado, lleva a aceptar y hacer propia la nueva mentalidad propuesta por el Evangelio. Esto supone el abandono de la forma de pensar y actuar del mundo, que tantas veces condiciona fuertemente la existencia. Como recuerda la Sagrada Escritura, es necesario que muera el hombre viejo y nazca el hombre nuevo, es decir, que todo el ser humano se renueve «hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador» (Col 3, 10). En ese camino de conversión y búsqueda de la santidad «deben fomentarse los medios ascéticos que existieron siempre en la práctica de la Iglesia, y que alcanzan la cima en el sacramento del perdón, recibido y celebrado con las debidas disposiciones».[92] Sólo quien se reconcilia con Dios es protagonista de una auténtica reconciliación con y entre los hermanos.

La crisis actual del sacramento de la Penitencia, de la cual no está exenta la Iglesia en América, y sobre la que he expresado mi preocupación desde los comienzos mismos de mi pontificado,[93] podrá superarse por la acción pastoral continuada y paciente.

A este respecto, los Padres sinodales piden justamente «que los sacerdotes dediquen el tiempo debido a la celebración del sacramento de la Penitencia, y que inviten insistente y vigorosamente a los fieles para que lo reciban, sin que los pastores descuiden su propia confesión frecuente».[94] Los Obispos y los sacerdotes experimentan personalmente el misterioso encuentro con Cristo que perdona en el sacramento de la Penitencia, y son testigos privilegiados de su amor misericordioso.

La Iglesia católica, que abarca a hombres y mujeres «de toda nación, razas, pueblos y lenguas» (Ap 7, 9), está llamada a ser, «en un mundo señalado por las divisiones ideológicas, étnicas, económicas y culturales», el «signo vivo de la unidad de la familia humana».[95] América, tanto en la compleja realidad de cada nación y la variedad de sus grupos étnicos, como en los rasgos que caracterizan todo el Continente, presenta muchas diversidades que no se han de ignorar y a las que se debe prestar atención. Gracias a un eficaz trabajo de integración entre todos los miembros del pueblo de Dios en cada país y entre los miembros de las Iglesias particulares de las diversas naciones, las diferencias de hoy podrán ser fuente de mutuo enriquecimiento. Como afirman justamente los Padres sinodales, «es de gran importancia que la Iglesia en toda América sea signo vivo de una comunión reconciliada y un llamado permanente a la solidaridad, un testimonio siempre presente en nuestros diversos sistemas políticos, económicos y sociales».[96] Ésta es una aportación significativa que los creyentes pueden ofrecer a la unidad del Continente americano.

Notas

[68] Sínodo de los Obispos, Segunda Asamblea general extraordinaria, Relación final Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (7 de diciembre de 1985), II, B, a, 2: Ench. Vat. 9, 1795.

[69] Propositio 30.

[70] Propositio 34.

[71] Ibíd.

[72] Ibíd.

[73] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 31.

[74] Cf. id., Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 76; Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 de diciembre de 1988), 42: AAS 81 (1989), 472-474.

[75] Propositio 26.

[76] Ibíd.

[77] Propositio 28.

[78] Ibíd.

[79] Ibíd.

[80] Propositio 27.

[81] Ibíd.

[82] Cf. ibíd.

[83] Decr. Perfectae caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, 7; cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Vita consecrata (25 de marzo de 1996), 8: AAS 88 (1996), 382.

[84] Propositio 27.

[85] Cf. Propositio 28.

[86] Cf. Propositio 29.

[87] Cf. Lumen gentium, V; cf. Sínodo de los Obispos, Segunda Asamblea general extraordinaria, Relación final Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (7 de diciembre de 1985), II, A, 4-5: Ench. Vat. 9, 1791-1793.

[88] Propositio 29.

[89] Ibíd.

[90] Propositio 32.

[91] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Dies Domini (31 de mayo de 1998), 40: AAS 90 (1998), 738.

[92] Propositio 33.

[93] Cf. Enc. Redemptor hominis (4 de marzo de 1979), 20: AAS 71 (1979), 309-316.

[94] Propositio 33.

[95] Ibíd.

[96] Ibíd.

Del director

- Islandia: primer país sin nacimientos Síndrome de Down, el 100% son abortados

- 9 cosas que conviene saber sobre el Miércoles de Ceniza

- Juan Claudio Sanahuja, in memoriam

- Trumpazo: la mayoría de los católicos USA votaron por Trump (7 puntos de diferencia)

- Mons. Chaput recuerda y reitera en su diócesis la necesidad de vivir la castidad a los divorciados que se acerquen a la Confesión y la Eucaristía

- Cardenal Sarah, prefecto para el Culto Divino, sugiere celebrar cara a Dios a partir de Adviento

- Medjugorje: Administrador Apostólico Especial. Por ahora no parece.

- Turbas chavistas vejan y humillan a seminaristas menores